哈囉~我是帶著團友們走遍中國佛教聖地的路書君!記得在五台山帶團時,有位日本老先生在菩薩頂整整抄經三小時,筆尖沾著金粉的手微微顫抖,那一刻我突然明白「一筆一畫皆是修行」的真諦。這篇要分享我十年來在各大寺院累積的觀察,從少林寺晨鐘暮鼓裡的禪武精神,到普陀山潮音洞前老奶奶教我的正確持香手勢;從藏傳佛教經幡飄揚的色達,到漢傳佛教殿堂莊嚴的靈隱寺。畢竟,帶過這麼多參拜團才懂得,真正的佛教文化不在經書的字裡行間,而在信徒們合十時眼底那抹虔誠的光啊!

目录

中國佛教:千年傳承的文化巨流

講到 中國佛教,一定要從源頭說起。佛教不是我們本土生的,它從遙遠的古印度,踩著絲綢之路的駝鈴,一點一點傳進來。這個過程,不是簡單的搬家,而是像一棵大樹,在中國這片沃土上重新紮根、抽枝、開花、結果,長成了獨特的模樣,這就是我們說的 中國佛教。

歷史長河中的足跡

- 初傳與扎根(漢代-魏晉): 最早的故事總帶點神祕色彩。傳說東漢明帝夢見金人,派人西域求法,請來了佛像經卷,洛陽白馬寺成了公認的第一座官辦寺院,中國佛教 的種子正式落地。早期翻譯佛經是個大工程,很多概念用老莊道家的話來解釋,大家比較好懂,這也是 中國佛教 早期融合的特點。

- 黃金時代的綻放(隋唐): 哇!這個時期真是 中國佛教 的巔峰!國家強盛,思想開放。玄奘法師歷盡千辛萬苦去印度取經,回來翻譯了大量經典,建立了唯識宗。其他像天台宗、華嚴宗、禪宗、淨土宗這些最有影響力的宗派,都在唐朝開花結果。寺院林立,高僧輩出,皇帝帶頭信佛(武則天尤其推崇),佛教思想深入社會各階層,真正成為 中國佛教 的主體面貌。你去看看龍門石窟、敦煌莫高窟那些輝煌的唐代造像,就能感受到那種磅礡氣勢。

- 禪淨主流與世俗化(宋元明清): 唐朝之後,義理深奧的宗派有點曲高和寡。禪宗講「明心見性」,強調當下覺悟,方法直接;淨土宗倡導「念佛往生」,門檻低,誰都可以修。這兩宗逐漸成為 中國佛教 民間信仰的主流。佛教也跟我們的儒家、道家思想進一步交融,「三教合一」成為趨勢。你看宋明的理學家,很多都受禪宗影響很深。寺院不僅是修行場所,也承擔了很多社會功能,像救濟、教育。

- 近現代的挑戰與調適: 百多年來,中國佛教 經歷了戰亂、社會變革的衝擊。許多高僧大德努力推動「人間佛教」,主張佛教要關注現實人生,積極參與社會,適應現代生活。這是 中國佛教 在當代非常重要的轉型。

漢傳佛教的獨特個性

- 大乘佛教的主流: 中國佛教 主要繼承的是印度大乘佛教的傳統。大乘講什麼?講「普度眾生」,不光自己解脫,還要幫助所有眾生都離苦得樂。這跟早期小乘(現在多稱南傳)主要講自我解脫不太一樣。菩薩精神(像觀音菩薩的大慈大悲)是 中國佛教 最動人的標誌。

- 宗派的百花爭鳴: 這是 中國佛教 最了不起的創造力!印度佛教派別沒那麼多。聰明的中國祖師們根據自己對某部或某類經典的理解和修行實踐,開創了不同的宗派。前面提過的:

- 天台宗:講「一念三千」、「一心三觀」,心思細密。

- 華嚴宗:講「法界緣起」、「事事無礙」,境界宏大。

- 禪宗:講「不立文字,教外別傳;直指人心,見性成佛」,影響力最深遠!從達摩祖師到六祖慧能,公案故事三天三夜講不完。它塑造了 中國佛教 乃至整個中國文化藝術的獨特氣質。

- 淨土宗:專念「阿彌陀佛」名號,求生西方極樂世界,方法最簡易普及。

- 唯識宗:理論非常精深嚴謹,分析心理活動(心識)特別細。

- 律宗:專注於戒律的研究和實踐。

- 密宗(唐密):唐朝時傳入,有複雜的儀軌和真言(咒語),後來在漢地主流中斷,但在藏地和日本有傳承。

- 與本土文化的深度融合: 這點太關鍵!中國佛教 絕不是照搬印度。它吸收了儒家倫理,講孝道、重家庭;它融合道家思想,形成獨特的禪境和修行觀;它適應中國的社會結構和老百姓的思維方式。你說觀音菩薩怎麼從男相變成女相?這背後就是中國人對慈悲母性形象的深刻認同!中國佛教 的思想、藝術、建築、節日,早已是中國文化血脈裡不可或缺的一部分。

佛教思想:智慧的燈塔

佛教思想 博大精深,是整個信仰體系的基石。就算你不是佛教徒,了解這些核心觀念,也會讓你對人生、對世界有不一樣的洞見。中國佛教 對這些思想的闡釋和實踐,有著鮮明的特色。

核心教義:解脫的鑰匙

- 緣起法則: 這是整個 佛教思想 的基石!簡單說,「此有故彼有,此生故彼生;此無故彼無,此滅故彼滅。」萬事萬物都是相互依賴、相互作用的條件下產生的(緣),沒有獨立不變(起)的自性。我們的生命、遭遇的痛苦快樂,都不是偶然或天注定,而是各種條件(業力是重要條件之一)聚合的結果。理解了緣起,就破除了「神創」或「無因」的誤解。

- 四聖諦: 這是佛陀對人生問題的診斷和藥方,是 佛教思想 的總綱。

- 苦諦: 承認人生本質上有各種苦(生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五蘊熾盛)。這不是悲觀,是清醒認識現實。

- 集諦: 苦的原因是什麼?根源在於我們的「無明」(愚痴、看不清真相)和由此產生的「貪愛」(貪婪、執著)。執著「我」和「我所」(屬於我的),就帶來煩惱(惑),煩惱驅動身口意造業(業),業力又招感未來的苦果。

- 滅諦: 苦是可以被止息的狀態。徹底熄滅貪嗔痴,達到涅槃寂靜(超越生死輪迴的絕對安樂)。

- 道諦: 滅苦的方法、道路。就是著名的「八正道」:正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。這是一套完整的修行體系。

- 三法印: 用來印證是否真正符合 佛教思想 的三個標準。

- 諸行無常: 一切有為法(因緣所生的事物)都在遷流變化中,沒有恆常不變的東西。我們的身體、情緒、財富、關係,無一例外。

- 諸法無我: 一切事物(包括我們認為的「自我」)都沒有獨立、不變、主宰的實體(自性)。「我」只是五蘊(色、受、想、行、識)在緣起法則下暫時的聚合體。破除了對「我」的執著,痛苦就失去根基。

- 涅槃寂靜: 熄滅一切煩惱、超越生死輪迴的絕對安樂、解脫境界。它不是虛無,而是煩惱熄滅後本然清淨的狀態。

中國化的智慧闡釋與實踐

- 般若思想與空性: 大乘 佛教思想 的核心是「般若」(智慧),特別是「緣起性空」的深刻洞見。一切事物因緣和合而生(緣起),其本質沒有獨立不變的自性(性空)。《心經》講「色即是空,空即是色」是最精煉的表述。中國佛教 的天台、三論、華嚴、禪宗等宗派,都對「空」有極其精妙和創造性的闡發。空不是沒有,而是破除對事物(包括自我)的僵化、錯誤的執著認識。

- 佛性與本覺思想: 這是 中國佛教 最具特色和影響力的 佛教思想 之一!印度佛教(尤其早期)比較強調眾生修行成佛的可能性(種性說)。但在中國,特別是《涅槃經》「一切眾生皆有佛性」的思想傳入後,結合道家「道性」觀念,發展出強有力的「眾生悉有佛性」論。尤其竺道生更提出「一闡提(斷絕善根者)也能成佛」,震動當時。後來天台宗講「十界互具」、「一念三千」,華嚴宗講「理事無礙」、「事事無礙」,特別是禪宗講「即心是佛」、「見性成佛」,都強調眾生當下本具覺性(佛性),修行就是去發現它、證悟它。這種「本覺思想」極大地鼓舞了修行者的信心,也深刻影響了宋明理學(如陸王心學)。

- 心性論的深入: 中國佛教 特別重視對「心」的探討和修鍊。唯識宗對心識(八識)結構和運作有極其精密的分析。天台宗的「觀心」法門,華嚴宗的「唯心迴轉」,特別是禪宗的「明心見性」、「直指人心」,都把心性的覺悟和轉化作為修行的根本核心。可以說,對心性的重視是 中國佛教 佛教思想 最鮮明的標籤之一。

- 方便法門與圓融精神: 中國佛教 非常注重應機施教,根據不同根器的人提供不同的修行方法(方便法門)。淨土宗的持名念佛就是最廣為流行的方便法門。同時,中國佛教 的各大宗派(尤其華嚴、天台)強調圓融無礙,認為佛法根本是一味的,不同法門、不同經典只是從不同角度闡釋真理,彼此圓融不悖。這種圓融精神也體現在佛教積極與儒、道融合的「三教合一」思想上。

佛教信仰:生命的依止與實踐

佛教信仰 不僅僅是理論,它是千千萬萬信眾真實的精神寄託和日常實踐。在 中國佛教 的土壤上,這種信仰展現出豐富多樣的形態。

信仰的核心對象

- 佛陀(佛): 佛教的創立者釋迦牟尼佛是根本的信仰核心。他代表著覺悟的圓滿境界。中國佛教 信仰的佛非常多,體現大乘佛教的特點。最重要的有:

- 釋迦牟尼佛(本師): 娑婆世界的教主。

- 阿彌陀佛(西方極樂世界教主): 淨土宗信仰的核心,發願接引念佛眾生往生其淨土。

- 藥師佛(東方淨琉璃世界教主): 發願拔除眾生疾苦,消災延壽。

- 彌勒佛(未來佛): 現在居於兜率天內院,將來下生成佛,代表未來的美好希望。中國的大肚彌勒形象深入人心。

- 菩薩: 菩薩是「菩提薩埵」的簡稱,意為「覺有情」,發願上求佛道、下化眾生。中國佛教信仰 中最受愛戴的菩薩:

- 觀世音菩薩(觀音): 代表無緣大慈、同體大悲,聞聲救苦,化身無數。在中國演變為女性形象,有「家家彌陀佛,戶戶觀世音」之說。

- 大勢至菩薩: 代表智慧之光普照一切。

- 文殊菩薩: 代表大智慧、般若。

- 普賢菩薩: 代表大行願、實踐。

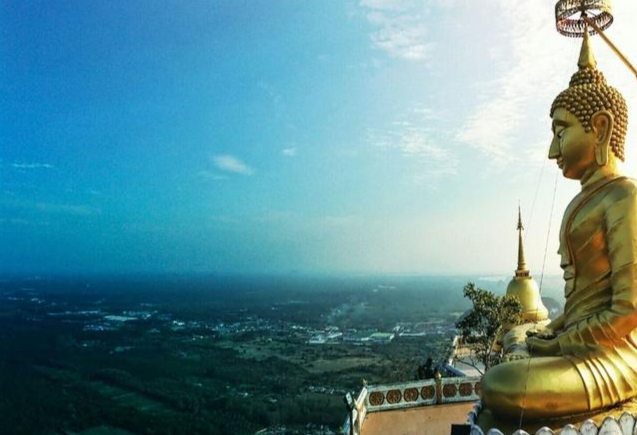

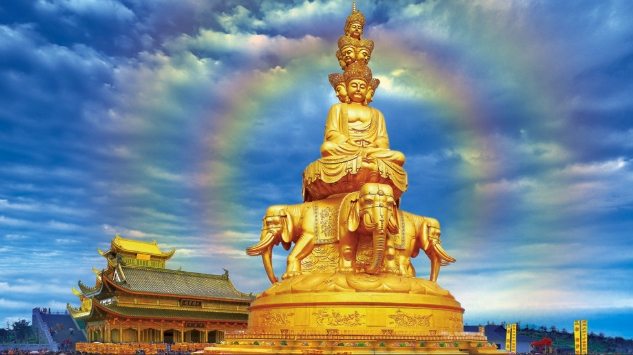

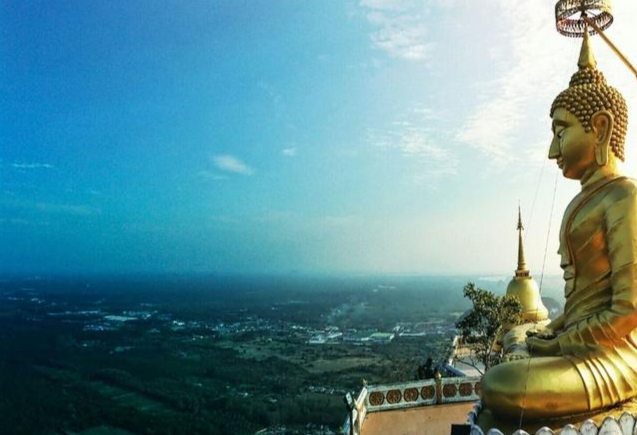

- 地藏菩薩: 發下「地獄不空,誓不成佛」的大願,救度地獄眾生,被視為幽冥教主,與孝道聯繫緊密。這幾位菩薩合稱「四大菩薩」,分別在四大名山(五台、峨眉、普陀、九華)示現道場。

- 羅漢: 斷盡煩惱、解脫生死(阿羅漢果),應受眾生供養的聖者。常駐世間護持正法。常見的有十八羅漢、五百羅漢。

- 護法神: 保護佛法的天神(如四大天王、韋陀菩薩)等。韋陀菩薩常被供奉在天王殿彌勒佛背後,面向大雄寶殿,守護道場。

三寶:信仰的基石

佛教信仰 的根本皈依處是「三寶」:

- 佛寶: 已經圓滿覺悟的聖者,代表覺醒的終極目標。

- 法寶: 佛陀所宣說的教法(經、律、論),指引解脫的道路。

- 僧寶: 依佛法修行、傳承佛法的出家眾團體(僧團),是實踐佛法的榜樣和導師。皈依三寶是成為正式佛教徒的標誌。中國佛教 的僧團自東晉道安法師起,普遍統一以「釋」為姓(釋迦牟尼之「釋」),體現對佛法的歸屬感。

淨土信仰的廣泛普及

在 中國佛教信仰 實踐中,淨土宗(尤其是念佛法門)擁有最廣大的信眾基礎。原因很簡單:它強調阿彌陀佛的大願力(他力),修行方法是專心稱念「南無阿彌陀佛」名號(簡單易行),臨終時蒙佛接引往生西方極樂世界(目標明確),在那裡繼續修行直至成佛(不退轉)。這種「易行道」對普通大眾極具吸引力。很多其他宗派的修行者,也會兼修淨土作為保障。「萬善同歸淨土」的說法很流行。

因果與輪迴:行為的指南

佛教信仰 的一個基石是深信「三世因果」和「六道輪迴」。

- 業(Karma): 指眾生有意識的身口意行為(造作)。每個行為(業)都會產生相應的力量(業力)。

- 因果: 業力會帶來後果(果報)。善業感樂果,惡業感苦果。「種瓜得瓜,種豆得豆」。

- 輪迴: 眾生因未斷盡煩惱和業力,會在「六道」(天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄)中不斷生死流轉,循環不已。輪迴的主體不是「靈魂」,而是由業力驅動的「意識流」或「識」。 深信因果輪迴,是 中國佛教 信眾約束自身行為(止惡行善)、積極修行(求解脫)、對生命負責的重要動力。它深深影響了中國人的倫理觀念(善有善報,惡有惡報)。

佛教宗旨:慈悲與智慧的雙翼

很多人問,佛教究竟追求什麼?它的終極目標是什麼?這就是 佛教宗旨 要回答的問題。中國佛教 作為大乘佛教的主體,其宗旨有著明確的大乘特色。

終極目標:涅槃與佛果

- 涅槃(Nirvana): 這是佛教解脫論的核心目標。意譯為「寂滅」、「圓寂」。指熄滅(涅槃)一切煩惱(貪嗔痴等)、超越生死輪迴的絕對安樂、自在、清淨的境界。它不是虛無死亡,而是煩惱熄滅後本然清淨的狀態。小乘佛教側重於個人證得阿羅漢果(斷盡煩惱,了脫生死)進入涅槃。

- 成就佛果: 大乘 佛教宗旨 的終極目標是成就無上正等正覺(阿耨多羅三藐三菩提),即成為佛陀。佛是智慧(斷盡一切無明)、慈悲(圓滿)、能力(神通自在)都達到究竟圓滿的覺者。大乘認為,僅僅自己解脫(如阿羅漢)還不夠圓滿,必須以一切眾生皆成佛為目標。

大乘精神的核心:菩提心與菩薩道

大乘 佛教宗旨 最核心、最偉大的精神就是「菩提心」和「菩薩道」。

- 菩提心(Bodhicitta): 就是追求無上菩提(成佛)的心願。這不是為自己,而是為了一切眾生都能離苦得樂、究竟成佛而發起的大願!《華嚴經》說:「菩提心者,如一切佛法種子。」它是成佛的根本動力。發菩提心是成為大乘行者(菩薩)的標誌。

- 菩薩道: 發了菩提心後,就要實踐「菩薩道」。菩薩道的核心是「六度」(六波羅蜜):

- 布施(Dana): 給予。包括財施(錢財物質)、法施(傳播正法)、無畏施(給予安全感)。

- 持戒(Sila): 遵守戒律,止惡行善,約束身心。

- 忍辱(Ksanti): 忍受逆境(他人傷害、修行艱苦等),心懷慈悲,不起瞋恨。

- 精進(Virya): 勇猛不懈地修行善法、斷除惡法。

- 禪定(Dhyana): 修習禪定,使心專注、平靜、清明。

- 智慧(Prajna): 通達緣起性空的般若智慧,是前五度的導航。 菩薩在漫長的修行過程中(歷經五十二階位),以大悲心為動力,以智慧為眼目,廣修六度萬行,上求佛道,下化眾生,自利利他,最終圓滿佛果。這就是大乘 佛教宗旨 最崇高、最感人的實踐!中國佛教 的祖師大德,無一不是菩薩道的偉大踐行者。

人間佛教:宗旨的當代實踐

近代以來,面對時代挑戰,太虛大師、印順導師、星雲大師等高僧大德大力提倡「人間佛教」。這不是創造新的 佛教宗旨,而是強調回歸佛陀本懷,讓 佛教宗旨 在人間落實:

- 關注現實人生: 強調解決現實生活中的煩惱和問題(生老病死、人際關係等),建設人間淨土(改善社會),而非僅僅追求死後的歸宿。

- 重視當下修行: 在日常生活中修行(「佛法在世間,不離世間覺」),在工作中、家庭裡、社會上實踐六度精神(如敬業是精進,守法是持戒,服務是布施)。

- 強調社會參與: 積極參與慈善、教育、文化、環保等社會公益事業,以出世的精神做入世的事業,實踐菩薩的慈悲利他行。

- 重視人文關懷: 關注人的尊嚴、價值和福祉,推動社會和諧、世界和平。 「人間佛教」的理念使得 佛教宗旨 在現代社會煥發出新的生命力,是 中國佛教 適應時代、服務社會的重要方向。

佛教習俗:融入生活的信仰表達

佛教習俗 是 佛教信仰 和 佛教思想 在信徒日常生活中的具體展現。這些習俗代代相傳,豐富了 中國佛教 的文化內涵,也深深融入了民眾的生活。跟著我這個老導遊,看看那些寺廟裡外、年節時分常見的 佛教習俗 吧!

日常修持功課

- 誦經: 讀誦佛經是基本的修行。常見的如《心經》、《金剛經》、《阿彌陀經》、《普門品》、《地藏經》等。寺院早晚課誦是集體誦經。信徒在家也可自行誦讀。誦經能淨心、增長智慧、理解 佛教思想。

- 念佛: 淨土宗的核心修法。專心稱念「南彌陀佛」名號(或「觀世音菩薩」等聖號),攝心一處,祈求淨業往生。很多居士有固定念佛的習慣,或參加「念佛七」等精進共修活動。

- 持咒: 持誦佛菩薩的真言咒語(如觀音菩薩的六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」、文殊菩薩的心咒「唵阿喇巴匝那諦」等)。認為咒語具有特殊的力量,能淨障、增慧、得加持。

- 打坐(禪坐): 禪宗等宗派的核心修行方式。結跏趺坐(或半跏趺坐),調身、調息、調心,通過觀呼吸、參話頭、默照等方法,訓練心的專注與覺察力,體悟本性(明心見性)。這也是實踐 佛教思想 中禪定與智慧的重要途徑。

- 持戒: 遵守佛教戒律是修行的基礎。在家居士通常受持「五戒」:不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。更進一步可受持「八關齋戒」(一日一夜)或「菩薩戒」。出家人則有更嚴格的沙彌戒、比丘戒/比丘尼戒。持戒能防非止惡,保護修行者。

寺院儀軌與法會

寺院是 佛教信仰 實踐的重要場所,有其嚴謹的儀軌。

- 早晚課誦: 僧人每日必修功課。早課多誦楞嚴咒、大悲咒、十小咒、心經、讚佛偈、念佛、回向等;晚課多誦《阿彌陀經》、八十八佛懺悔文、蒙山施食儀軌等。內容包含讚佛、誦經、持咒、懺悔、發願、回向。

- 懺悔法門: 通過禮拜、誦念懺悔文(如《梁皇寶懺》、《大悲懺》、《三昧水懺》等),在佛前發露過錯,真誠悔改,祈求消業除障。這是淨化身心的 佛教習俗。

- 各種法會:

- 佛誕節(浴佛節): 農曆四月初八,慶祝釋迦牟尼佛誕生。寺院舉行浴佛法會,信眾用香湯浴灌太子像(象徵洗滌身心塵垢)。

- 觀音菩薩聖誕/成道/出家紀念日: 農曆二月十九、六月十九、九月十九。寺院舉行觀音法會,誦《普門品》,祈求菩薩加持。

- 盂蘭盆節: 農曆七月十五(中元節)。依據《盂蘭盆經》,舉行法會供養三寶,超度七世父母及歷代宗親,報父母恩。是 中國佛教 與孝道結合的重要 佛教習俗。

- 水陸法會: 最盛大隆重的法會之一。設內壇和外壇,供奉諸佛菩薩、天龍八部及法界一切眾生牌位,誦經、禮懺、施放焰口(瑜伽焰口),宗旨是普度水陸空一切亡靈,廣利冥陽兩界眾生,場面宏大,歷時七天或更長。

- 瑜伽焰口: 施放給餓鬼道眾生的法事。通過念誦經咒、施灑飲食,解除其飢渴之苦,並為其說法授戒,使其脫離苦趣。

- 禪七: 禪宗精進修行方式。連續七天(或多個七天)集中打坐參禪,剋期取證。

民間信仰與習俗

中國佛教 深深紮根民間,衍生出很多豐富的 佛教習俗:

- 燒香禮拜: 最常見的表達虔誠的方式。向佛菩薩像敬香(三支香代表戒定慧三學),禮拜(磕頭),表達敬意、感恩、祈求或懺悔。

- 供養(供佛): 在佛前供奉鮮花(代表因,提醒種善因)、水果(代表果,提醒修善果)、燈燭(代表智慧光明)、清水(代表心清淨)。表達虔誠,種植福田。

- 點光明燈、安太歲: 在寺院點一盞長年不熄的油燈(或電子燈),象徵照亮智慧、驅除無明、祈求平安順利。結合民間信仰,也有在寺院登記「安太歲」以求化解流年不利的習俗。

- 朝山進香: 信眾組織前往佛教名山(如四大名山)或著名寺院朝拜。三步一拜或步行上山,表達虔誠,積聚功德。

- 放生: 基於不殺生和慈悲的 佛教思想,購買即將被宰殺的動物(魚鳥龜等)放歸自然。旨在培養慈悲心,積累功德。需注意選擇合適物種和環境,避免破壞生態。

- 齋戒(吃素): 中國佛教 僧尼嚴格素食(不吃任何動物肉蛋奶)。在家居士在特定日子(如朔望日、六齋日、十齋日、觀音齋等)或長期吃素。這是培養慈悲心、減少殺業的重要 佛教習俗。後續問答會詳細談吃肉問題。

- 懸掛經幡、轉經輪(藏傳影響): 在藏傳佛教流行區域較為普遍,認為有傳播佛法、消災祈福的功德。在漢地某些寺院或信徒中也有流傳。

- 喪葬習俗中的佛教儀軌: 如請僧人誦經超度亡靈(做七、七七四十九天內做法事)、助念(臨終時為其念佛)、火葬(佛教傳統葬式)、設置往生牌位等。地藏菩薩信仰與此密切相關。

佛教藝術與象徵

佛教習俗 也體現在豐富的藝術形式中:

- 造像藝術: 佛像、菩薩像、羅漢像、天王像等,是信仰的具體依託和精神象徵。不同時代、地域風格各異(北魏秀骨清像,唐代豐滿圓潤,宋代寫實),凝聚著高度的藝術成就和虔誠的 佛教信仰。

- 佛塔(寶塔): 起源於印度,用於供奉佛陀舍利。在 中國佛教 中,塔的造型多樣化(樓閣式、密檐式、覆缽式等),功能也擴展(供奉佛像、經卷,鎮山鎮水,登高遠眺等),成為重要的佛教建築景觀。

- 法器與法物: 寺院舉行法會或僧人修行時使用的器物,如木魚(警戒懈怠)、鍾(警醒、集眾)、鼓(震醒迷情)、磬、引磬、鐺子、鉿子、如意、念珠(計數、攝心)、錫杖(僧人出行攜帶)等。念珠(佛珠)也是信眾常用的隨身法物。

- 曼荼羅(壇城): 源於印度密教,代表佛菩薩的淨土世界或宇宙結構圖景。在藏傳佛教中尤為重要,也有繪製精美的唐卡曼荼羅或沙畫曼荼羅。漢傳佛教某些儀軌中也會使用。

關於中國佛教的常見問答

帶團這麼多年,朋友們關於 中國佛教 的問題五花八門。我挑幾個最常被問到的,用最清楚的方式講給大家聽:

佛教信仰什麼神?

這個問題總要澄清一下。佛教信仰 的核心是覺悟(佛)和解脫之道(法),僧團(僧)則是實踐和傳承者(三寶)。佛教,特別是原始佛教和南傳佛教,通常被認為是「無神論」的,因為它不承認一個創造世界、主宰一切、至高無上的造物主(如基督教上帝、伊斯蘭真主)。佛陀是人(古印度迦毗羅衛國的王子),通過自身的修行達到覺悟(成佛),他教導人們依靠自己的努力(如修習八正道)來解脫煩惱、證悟真理。所以,佛教徒禮拜佛菩薩,是將其視為導師、覺悟的榜樣和解脫的助緣,是出於尊敬、感恩和學習的心態,並非祈求一位全能的神來賜予救贖或主宰命運。中國佛教 信仰的諸佛菩薩(阿彌陀佛、觀音菩薩等),是大乘教法中發願救度眾生的「覺悟者」,他們擁有無量智慧和慈悲,但同樣遵循緣起法則。

佛教能吃肉嗎?

這個問題沒有簡單的「能」或「不能」。關鍵在於 佛教宗旨 的核心戒律「不殺生」和培養慈悲心。

- 原始佛教(佛陀時代): 允許僧人吃「三淨肉」。什麼是三淨肉?就是這個僧人沒有親眼見到被殺、沒有聽到被殺時的慘叫、不懷疑是特意為他而殺的肉。僧人托缽乞食,別人給什麼就吃什麼,不能挑剔。

- 中國佛教(漢傳主流): 中國佛教 僧尼是嚴格素食(不吃任何動物肉、蛋、奶)。這個傳統形成很早,主要受大乘經典(如《涅槃經》、《楞伽經》、《梵網經菩薩戒》)強調慈悲、不食眾生肉思想的深刻影響,以及梁武帝大力推行「斷酒肉文」的國家政策推動。在家居士(優婆塞、優婆夷)受持「五戒」中的「不殺生」,但戒律本身沒有明文禁止吃肉。很多居士選擇:

- 完全素食(長齋):培養大慈悲心。

- 吃「三淨肉」:比較常見的情況。

- 在某些日子(如初一、十五、佛菩薩聖誕)吃素(花齋)。

- 不吃某些動物(如牛、狗等)。 總的來說,中國佛教 鼓勵素食,認為這是徹底實踐不殺生戒、長養慈悲心的重要體現。是否吃素,在家居士可根據自身情況和發心來決定,但應盡量避免為滿足口腹之欲而直接導致殺生(點殺活物)。核心精神是減少對眾生的傷害。

佛教可分為哪三種派別?

根據流傳地域、經典語言和修行特點,現代通常劃分為三大體系:

- 南傳佛教(上座部佛教): 主要流傳於斯里蘭卡、緬甸、泰國、柬埔寨、老撾等東南亞國家。使用巴利語經典。較嚴格保持原始佛教的教義和修行方式,強調個人解脫(目標是證阿羅漢果),注重禪修(尤其是四念處內觀禪)。僧侶托缽乞食,可食三淨肉。中國佛教 主要屬於漢傳系統,但雲南傣族地區信仰屬南傳佛教。

- 漢傳佛教: 流傳於中國、日本、韓國、越南等地。使用漢語經典(由梵文、巴利文等翻譯而來)。以大乘佛教為主體,強調普度眾生(目標是成佛),發展出豐富的宗派(如天台、華嚴、禪、淨土、唯識、密、律等)。僧侶普遍素食。這是 中國佛教 的主幹和本文主要介紹的內容。

- 藏傳佛教(喇嘛教): 流傳於西藏、青海、四川藏區、內蒙古、蒙古國等地,以及尼泊爾、不丹、印度北部。使用藏語經典(由梵文翻譯)。屬於大乘佛教,融合了印度晚期大乘密教(密宗)的特色。重視師承(上師)、複雜的密續儀軌、本尊瑜伽、氣脈明點修法、轉世活佛制度等。有獨特的藝術形式(唐卡、壇城)。主要宗派有寧瑪派(紅教)、薩迦派(花教)、噶舉派(白教)、格魯派(黃教)等。格魯派是最大最有影響力的宗派(達賴喇嘛、班禪喇嘛系統)。藏傳佛教也是 中國佛教 的重要組成部分。

佛教是無神論的嗎?

這個問題在第一個問題已有涉及,值得深入再談一次。從 佛教思想 的核心教義(緣起、無我)來看:

- 反對「一神創造論」: 佛教明確否定存在一個永恆、獨立、主宰一切的造物主(上帝)。認為世界的起源和運作是遵循緣起法則(因緣和合),沒有第一因或最高主宰。

- 不否認「神明」存在: 佛教承認六道輪迴中有「天道」眾生(天人或天神)。這些天神福報很大,壽命很長,有一定的神通能力,但他們仍在輪迴之中,福報享盡仍會墮落,未能解脫生死。他們不是宇宙的創造者或主宰者,佛教徒並不崇拜天神為最高皈依處。禮敬護法天神是感謝其護持佛法。

- 無神論的定義: 如果「無神論」指的是否定創造神、至高神的存在,那麼佛教(尤其原始佛教和南傳)確實具有強烈的無神論色彩。它強調自力解脫(自依止、法依止)。

- 有神論的誤讀: 如果「有神論」泛指信仰超自然存在(神靈、佛菩薩),那麼佛教(尤其大乘佛教)看起來似乎是有神論的。但本質不同:佛菩薩是「覺悟者」而非「造物主」,信仰他們是學習其智慧和慈悲,依靠其願力和指引作為助緣,最終目標仍是自身覺悟。 因此,更準確地說,佛教是一種非有神論(Non-theistic)或無創世神論的宗教。它的核心是通過智慧覺悟真理(緣起性空),通過慈悲實踐利他(菩薩道),最終達到解脫和圓滿。這是 佛教宗旨 的根本方向。

各位好朋友,聊了這麼多關於 中國佛教 的思想、信仰、宗旨和習俗,希望帶給大家的不僅僅是知識,更是一份理解與親近感。下次當你們走進古寺,看到莊嚴的佛像、飄動的經幡、虔誠的信徒,或者聽到悠揚的晨鐘暮鼓,腦海中這些關於 中國佛教 的畫面,會讓你的體驗更加豐滿、深刻。這片土地上的信仰與智慧,值得我們細細品味。路書君在這裡,期待下次再和大家一起,探尋更多文化的奧秘!